Il faut regarder ce bijou, que dis-je ce chef-d’oeuvre d’animation autour de Virginia Woolf ! Pour les non-anglophones, la traduction française est offerte en sous-titres.

Il faut regarder ce bijou, que dis-je ce chef-d’oeuvre d’animation autour de Virginia Woolf ! Pour les non-anglophones, la traduction française est offerte en sous-titres.

« Observez perpétuellement, observez l’inquiétude, la déconvenue, la venue de l’âge, la bêtise, vos propres abattements, mettez sur le papier cette seconde vie qui inlassablement se déroule derrière la vie officielle, mélangez ce qui fait rire et ce qui fait pleurer. inventez de nouvelles formes, plus légères, plus durables. »

A lire aussi :

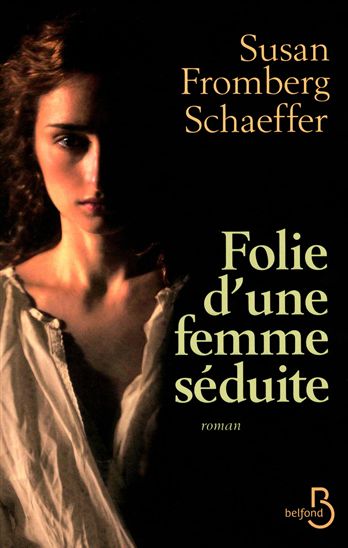

Folie d’une femme séduite, Susan Fromberg Schaeffer (1983), Presses de la renaissance 1985 pour la traduction française, Belfond 2011 et Pocket 15 013, 1076 pages de ce livre

Ce roman est une pépite dans l’histoire de la littérature et des femmes. Non seulement il est extrêmement bien écrit et traduit mais il est aussi d’une intelligence rare dans la mise en place des situations, la psychologie des personnages et la construction du récit. Sans parler de la documentation fouillée, et précise, sur la vie de cette époque. D’autre part, il garde son souffle tout au long des 1076 pages de l’édition de poche. Ce qui n’est pas la moindre de ses prouesses ! Je ne pense pas qu’une ligne de ce récit soit inutile. Je remercie Nadège de m’avoir donné envie de le lire, car c’est la force de ce réseau qu’est la Toile pour les blogueurs que nous sommes : partager ses lectures et ses passions.

Ce roman est tiré d’une histoire vraie qui défraya la chronique au tournant du XXe siècle. Il décrit avec beaucoup de maîtrise la passion amoureuse dévastatrice d’une jeune fille fragile et tourmentée, en même temps que les débuts de la psychanalyse avec Breuer et Freud (Moins connu que Freud, il est à l’origine du traitement de l’hystérie par la méthode cathartique) à travers le personnage très finement campé d’un aliéniste dans le roman qui tente de mettre en œuvre les méthodes de ses illustres contemporains.

Agnès Dempster est une enfant tourmentée, rejetée par sa mère, et née en ce XIXe siècle d’une grande intolérance pour les femmes. Condamnées à des travaux souvent ingrats, la plupart du temps ménagers, les femmes n’ont d’autre choix que de se marier et d’enfanter pour échapper à leur propre famille, ou/et à se réfugier dans l’idéal d’un amour absolu et romantique, fantaisie souvent nourrie par les romans sentimentaux de l’époque. Les femmes de ce roman sont la proie de terribles frustrations qui les poussent parfois à adopter des conduites dépressives ou hystériques que la société dans laquelle elles vivent condamne sans pitié. Elles doivent retourner et rester dans le rang. On peut dire que cette société rend malades les femmes. Et les femmes de la famille Demptster, mère et grand-mère ne sont pas une exception, et souffrent de variations de l’humeur, de moments de dépressions qui ne sont guère compris par leur entourage. Leurs maris sont plutôt gentils (même s’ils ne font pas la cuisine et le ménage !) mais complètement dépassés par les sautes d’humeur de leur femme. Quant à Frank Holt, objet de la passion d’Agnès, on comprend qu’il étouffe sous un amour aussi pesant. Et c’est l’une des forces de cerroman que de ne condamner ni les uns ni les autres mais au contraire d’analyser les ressorts de tout un système patriarcal qui, au fond, ne laisse personne indemne.

Ce roman rappelle les personnages d’ Emma Bovary, Tess d’Urberbille et ceux des Hauts de Hurlevent. La passion y est portée à son paroxysme faisant de son héroïne une femme obsessionnelle, incapable de vivre pour elle-même, et d’une jalousie dévorante. Une femme dont le corps et la tête ont opéré un irrémédiable divorce qui vont la conduire à la folie et au crime (On le sait très vite au début du roman).

Biagraphie de l’auteure sur le site de l’éditeur : « Née en 1941 à New York, diplômée de l’université de Chicago avec une thèse sur Vladimir Nabokov, poète, nouvelliste, romancière, professeur et journaliste, Susan Fromberg Schaeffer est considérée comme un auteur de tout premier rang dans la fiction américaine contemporaine. Son œuvre a été récompensée par de nombreux prix, parmi lesquels une sélection au National Book Award for Poetry. Collaboratrice régulière du New York Times Book Review, elle a enseigné pendant plus de trente ans la littérature américaine au Brooklyn College. » Elle est décédée le 26 août 2011.

LUNDI 9 NOVEMBRE 2015

Conférence d’introduction

Voix autres, Voix hautes

Pierre BRUNEL, Professeur émérite de littérature comparée

à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)

LUNDI 23 NOVEMBRE 2015

Madame de Staël

Robert KOPP, Ancien doyen de la Faculté des lettres de Bâle

LUNDI 14 DECEMBRE 2015

Les soeurs Brontë

Marc POREE, Professeur de littérature anglaise,

Ecole Normale Supérieure (Ulm)

LUNDI 18 JANVIER 2016

Colette

Jacques DUPONT, Ancien élève de l’Ecole normale

supérieure, ancien chargé de recherches au CNRS,

ancien professeur de Littérature française à l’Université

de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

LUNDI 1er FEVRIER 2016

Anna de Noailles au bord du lac Léman

Marie-Victoire NANTET, Agrégée de l’Université,

Comparatiste (Mandataire de l’oeuvre de Paul Claudel)

LUNDI 14 MARS 2016

George Sand et la créativité féminine

Béatrice DIDIER, Professeur émérite à l’Ecole Normale

Supérieure (Ulm)

LUNDI 4 AVRIL 2016

Marguerite Yourcenar, un écrivain-femme d’exception

Anne-Yvonne JULIEN, Professeur de littérature

contemporaine à l’Université de Poitiers

LUNDI 9 MAI 2016

Marguerite Duras : Le Ravissement de Lol. V. Stein

Sylvie-Laure BEAUTHIER, Professeur agrégé honoraire

de Lettres Classiques (Lycée Hoche à Versailles)

Université libre de Saint-Germain-en-laye et sa région

(liée par convention à l’Université de Paris Ouest – Nanterre la Défense)

2, rue Henri IV, Espace Paul et André Véra

tél : 01 39 73 42 55

Carole Martinez – La Terre qui penche roman Gallimard 2015

Dans ce roman, Carole Martinez continue, à sa manière, d’explorer les méandres des destins des femmes aux prises avec les interdits de la société patriarcale. Rappelons son magnifique et passionnant projet : écrire une histoire romancée des femmes dans un même lieu pendant plusieurs siècles ! On se retrouve à nouveau au domaine des Murmures, au XIVe siècle, après un bond de plus d’un siècle (En effet, En 1187, le jour de ses noces, Esclarmonde avait refusé d’épouser le jeune homme choisi par son père et demandé à être recluse), nous sommes en 1361, Blanche est morte, et le récit alterne en deux voix, celui de la Vieille Ame, et celui de Blanche elle-même.

Il y a toujours chez cette auteure, l’utilisation du merveilleux, du fantastique, enlacé à un réalisme historique d’une grande précision. Elle utilise toujours la même langue poétique, tissée de douceur et des violences du temps, de désir et de désespoir. Elle file parfaitement ses métaphores mais sait aussi allier la simplicité à la richesse de son écriture. Si ses personnages sont sensibles à la magie, s’ils ont ce pouvoir visionnaire, ils ne délaissent pas pour autant les outils de la raison afin de lutter contre le fanatisme ou l’obscurantisme qui règnent dans leur société comme dans la nôtre.

Blanche veut écrire mais son père lui interdit. Le diable guette les femmes, êtres faibles et déraisonnables, qu’il faut tenir loin du pouvoir.

« C’est d’être fille d’Eve qui me retient ! » s’insurge Blanche, « La mauvaise a désobéi à son père et nous sommes toutes punies depuis. Cette chienne nous a condamnées à ne plus rien cueillir ! Je ne prends pas les gens ou les choses à pleines mains comme un homme, je rêvasse, je me trouble et je ne me risque pas ! »

Roman d’initiation, Blanche va être conviée à un voyage qui sera aussi l’instrument de sa libération.

Carole Martinez ménage quelques retournements assez intéressants. Blanche est en quête d’identité et cherche patiemment des renseignements sur sa mère. Elle veut apprendre qui elle est, d’où elle vient. La fin reste ouverte et on a hâte de savoir la suite, où de sauter encore quelques siècles à la suite de la plume bienheureuse et agile de Carole Martinez.

L’art de la joie – Goliarda Sapienza, traduit de l’italien par Nathalie Castagne,1998, 2005 pour la traduction française, éditions Viviane Hamy

Que d’avanies aura connu ce roman avant d’être publié en Italie en 1996 et traduit en France en 2005 ! Achevé en 1976, après dix ans de labeur acharné, et des difficultés matérielles innombrables, -Goliarda Sapienza connut même la prison- ce roman fut certainement jugé trop sulfureux pour être publié par les éditeurs italiens. Jugez plutôt la teneur des critiques : « C’est un ramassis d’insanités. Moi vivant, jamais on ne publiera un livre pareil », ou « Mais qu’est-ce que j’ai à faire avec cette chose-là ? ». (cité par Angelo Maria Pellegrino). Après sa mort, son mari le publia à compte d’auteur et le roman resta dans un relatif anonymat pendant encore une dizaine d’années, avant d’être publié en France et reconnu. Ce succès lui valut d’être redécouvert en Italie.

En effet, certains ingrédients eurent de quoi choquer la morale bourgeoise de son temps, des crimes perpétrés sans remords (ni regrets à vrai dire), des amours homosexuelles, un éloge de l’amour physique, des descriptions assez précises de certaines pratiques sexuelles mais sans aucune vulgarité ni grossièreté, une femme libre qui avoue même ses désirs incestueux tout en sachant qu’ils sont interdits et qu’elle doit y renoncer et surtout une critique radicale du mariage. Pas de tabou dans ce roman, tout est dit, débattu ou simplement évoqué. Mais Goliarda est née dans une famille socialiste anarchiste, et elle est donc très avance sur son temps. Elle serait même en avance sur le nôtre. D’ailleurs son roman paraît aujourd’hui parfaitement moderne, et complètement d’actualité.

Bien, qui est cette femme ? Modesta est née le 1er janvier 1900 dans une famille très pauvre, affublé d’une sœur handicapée qu’elle déteste, et d’une mère qu’elle méprise. A l’âge où d’autres jouent à la poupée, la petite Modesta connaît ses premiers émois sexuels en compagnie d’un jeune homme dont l’âge n’est jamais précisé. Elle se débarrasse donc de cette famille encombrante, après avoir subi le viol de celui qui se fait passer pour son père. Elle atterrit dans un orphelinat dont la mère supérieure s’entiche d’elle. Modesta ne reculera devant rien pour parvenir à ses fins, complètement immorale. D’ailleurs, elle prouve parfaitement que le crime, s’il est justifié, paie toujours. En tout cas, dans ce livre, il est un moyen très simple d’éliminer ceux qui se dressent sur son chemin. Pour le reste, Modesta vit, aime, apprend, écrit et participe aux grandes tragédies de cette première moitié du XXe siècle. Elle a des valeurs fortes, de partage et d’amour, s’engage et se bat.

L’art de la joie est une fresque des événements politiques de la première moitié du XXe siècle, un roman d’apprentissage, et une évocation grandiose de la Sicile. Il est un plaidoyer pour la vie des sens, son innocence, son foisonnement et sa richesse, et pour la liberté des femmes. Il est toujours passionnant et Modesta, qu’elle irrite, qu’elle choque, ou qu’elle séduise, un personnage de femme assez extraordinaire. On assiste à la naissance du monde moderne, aux agonies et aux révolutions de l’ancien. Une multitude de personnages, enfants, amants, amantes partagent la vie de Modesta, pour quelques heures, quelques mois, quelques années ou pour toujours. Sur le plan formel, l’alternance de la narratrice, intérieure ou extérieure à l’histoire multiplie les perspectives sur la vie intérieure, intense, du personnage et agit comme une chambre d’écho.

Goliarda Sapienza est décédée quelques mois avant la parution du roman, et il est considéré aujourd’hui comme son chef-d’œuvre.

A lire absolument, un incontournable.

Une très bonne idée chez Eimelle, qui consiste à découvrir l’Italie et sa littérature pendant tout le mois d’Octobre , le mois italien.

:

–

Née en Moravie en 1919, Květa Legátová a fait à Brno des études de lettres et de sciences avant d’être affectée comme enseignante dans des zones montagneuses par les autorités communistes qui voyaient en elle « un cas problématique ». Pendant quelque temps, elle est institutrice à l’école de Stary Hrozenkov en Slovaquie morave. Expérience qui la marquera profondément et qui sera la source d’inspiration à laquelle puisera son œuvre.

Née en Moravie en 1919, Květa Legátová a fait à Brno des études de lettres et de sciences avant d’être affectée comme enseignante dans des zones montagneuses par les autorités communistes qui voyaient en elle « un cas problématique ». Pendant quelque temps, elle est institutrice à l’école de Stary Hrozenkov en Slovaquie morave. Expérience qui la marquera profondément et qui sera la source d’inspiration à laquelle puisera son œuvre.

Au lycée, elle écrivait déjà de courtes pièces radiophoniques et poursuit cette activité jusqu’au début des années quatre-vingt-dix. C’est par le pseudonyme Vera Podhorna qu’elle signe, en 1957, le recueil de contes intitulé « Les esquisses » et, en 1961, on trouve dans les librairies son roman « Korda Dabrova »Elle connaît un succès foudroyant au début des années 1990 avec la parution de son roman Želary. Le prix d’Etat pour la littérature est décerné à l’auteure à l’âge de quatre-vint-deux-ans.

Sources : éditeur et http://radio.cz

Sources : éditeur et http://radio.cz

Le faon – Magda Szabό, Viviane Hamy 2008, Az oz, 1959 traduit du hongrois, texte revu et corrigé par Suzanne Canard

Eszter, comédienne célèbre, évoque dans un long monologue douloureux et amer, une enfance de privations et de frustrations, au sein d’une famille de doux intellectuels rêveurs incapables d’assurer le bien-être de la famille. Issus d’une vieille famille aristocratique mais ruinée, le père est un avocat « doux dingue » qui refuse de défendre ses clients, et la mère, une brillante pianiste qui, pour assurer la survie de la famille, donne des cours de piano. Pour ne pas abîmer ses mains, et priver la famille de cette seule source de revenus, elle délègue tous les travaux ménagers à sa fille.

Eszter, comédienne célèbre, évoque dans un long monologue douloureux et amer, une enfance de privations et de frustrations, au sein d’une famille de doux intellectuels rêveurs incapables d’assurer le bien-être de la famille. Issus d’une vieille famille aristocratique mais ruinée, le père est un avocat « doux dingue » qui refuse de défendre ses clients, et la mère, une brillante pianiste qui, pour assurer la survie de la famille, donne des cours de piano. Pour ne pas abîmer ses mains, et priver la famille de cette seule source de revenus, elle délègue tous les travaux ménagers à sa fille.

Elève brillante, mais maussade et jalouse, Eszter envie férocement le faon d’une de ses camarades, Angela. Celle-ci représente tout ce qu’elle n’est pas et tout ce dont elle est privée, l’aisance, les égards, une vie rêvée de petite fille choyée.

La jeune femme tente d’exorciser les démons de la jalousie qui la hantent. Car Angela a tout, même l’homme dont Eszter est amoureuse.

Mais Eszter tient peut-être là sa revanche à moins que l’amour ne devienne sa possible rédemption.

Il n’est pas toujours facile de suivre le monologue tendu et douloureux de ce personnage possédée par la rancœur, la jalousie et l’amertume même si force est de s’incliner devant le talent de l’auteure à faire vivre son personnage.

« Construit comme une tragédie antique, Le Faon explore les Enfers d’une Médée hongroise dont le monologue tient autant de l’exorcisme que de l’expiation. » L’Express

Magda Szabό est une grande dame de la littérature hongroise. Elle a été considérée, de son vivant, comme une auteure classique. Elle est décédée en 2007, à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Le roman qui l’a fait connaître en France, La Porte, a obtenu le Prix Femina étranger en 2003.

Magda Szabό est une grande dame de la littérature hongroise. Elle a été considérée, de son vivant, comme une auteure classique. Elle est décédée en 2007, à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Le roman qui l’a fait connaître en France, La Porte, a obtenu le Prix Femina étranger en 2003.

Charlotte Perkins Gilman – La séquestrée (Titre original : The yellow wallpaper)

Texte fondateur, livre-culte de la littérature écrite par les femmes, « La séquestrée » a la force d’un manifeste, devenu un classique des lettres américaines. Écrit en 1870, il dénonce l’asservissement des femmes à un modèle patriarcal qui les enferme dans leur fonction naturelle de reproduction, la maternité, et leur interdit toute vie de l’esprit.

Texte fondateur, livre-culte de la littérature écrite par les femmes, « La séquestrée » a la force d’un manifeste, devenu un classique des lettres américaines. Écrit en 1870, il dénonce l’asservissement des femmes à un modèle patriarcal qui les enferme dans leur fonction naturelle de reproduction, la maternité, et leur interdit toute vie de l’esprit.

La neurasthénie dont souffraient nombre de femmes au XIXe siècle et les dépressions les plus graves étaient souvent dues à un sentiment d’enfermement et d’étouffement lié aux rôles sociaux étroits dans lesquels elles étaient maintenues. Les femmes mouraient d’ennui et de mélancolie parce qu’elles ne pouvaient pas exprimer leur énergie créatrice ou la vie de leur esprit. Les méthodes souvent barbares par lesquelles on tentait de guérir leur dépression aggravaient encore la maladie puisqu’on condamnait les femmes à l’inaction, au « repos », à la solitude et à l’enfermement. Les dérivatifs qui leur auraient permis de se changer les idées leur étaient interdits. Cette thérapie est celle du Dr Mitchell : « Il fallait confiner ses patients, les mettre au lit, les isoler loin de leur famille, loin aussi de leurs lieux familiers, les gaver de nourriture, notamment de crème fraîche, car l’énergie dépend d’un corps bien nourri, enfin les soigner par des massages et des traitements électriques destinés à compenser la passivité nécessaire à cette cure de repos. »

Il faut avouer que cette cure n’était pas seulement réservé aux femmes, puisque Henry James la subit lui-même en 1910, et faillit se jeter par la fenêtre.

Revendiquer des droits égaux, vouloir faire une carrière d’écrivain ou d’intellectuelle pouvait se payer très cher, puisque les femmes risquaient être mises au ban de la société et devaient, en outre, renoncer pour la plupart à une vie affective. Le choix était plutôt cornélien, car dans un cas comme dans l’autre, les femmes souffraient et devaient sacrifier une partie de leur être.

« La séquestrée » est le cri silencieux d’une femme, son basculement dans la folie. Souffrant d’une dépression post-partum , elle doit se reposer. Enfermée dans sa chambre, condamnée à l’inactivité, elle regarde jour après jour le papier peint qui peu à peu, « vision d’horreur » s’anime d’une vie propre jusqu’à figurer une femme rampant derrière le motif et tentant de s’échapper. La souffrance psychique est intense, et parfaitement décrite: « Il vous gifle, vous assomme, vous écrase. » écrit-elle parlant du papier peint. Elle devient également paranoïaque et sent une invisible conspiration autour d’elle. Cette femme n’est qu’un double d’elle-même qui tente de fuir ce terriblement enfermement jusqu’au dénouement final.

Il faut souligner la force littéraire de cette longue nouvelle, son intensité dramatique, la maîtrise parfaite de l’écriture : un souffle, un cri. Un chef-d’œuvre…

Virginia Woolf Elles Portraits de femmes « Four figures », Rivages poche/Petite bibliothèque, traduit par Maxime Rovere

J’aime beaucoup Virginia Woolf essayiste, et je la préfère parfois à la romancière.

J’aime beaucoup Virginia Woolf essayiste, et je la préfère parfois à la romancière.

Dans ce livre qu’elle consacre aux « expériences de vie » de quatre femmes, Virginia Wolf célèbre le génie féminin à son époque objet d’un constant déni.

Virginia Woolf écrit en tant que femme mais elle ne fait pas de la littérature de femme, elle se veut écrivain à part entière. A son époque encore, non seulement on ne traite pas une femme de lettres et un homme de lettres de la même manière, mais en plus on établit à priori que celle-ci ne pourra jamais, quels que soient ses efforts, égaler le génie masculin. C’est perdu d’avance, en quelque sorte. Dans « Four figures », elle ne cherche pas seulement à dénoncer la condition des femmes qui écrivent mais cherchent des « amies », des femmes qui grâce à leur ténacité, leur volonté, ont eu le courage d’écrire. Virginia Woolf veut raconter les expériences de ces femmes. Maxime Rovere, dans sa passionnante préface l’exprime ainsi : « Elle invite à faire confiance au jeu d’échos qui permet aux sujets de se répondre les uns aux autres, comme des voix parlant dans le noir, discutant à travers les siècles. » et parvient à travers ces biographies à inventer « une forme de distance critique qui à la fois souligne la différence des êtres mais aussi affermit leur mutuelle compréhension. »

Dorothy Osborne ( 1627-1695 ) est née à une époque où la femme était entravée par la croyance que l’écriture était pour son sexe « un acte inconvenant. [Seule] Une grande dame ici et là, qui bénéficiait par son rang de la tolérance et peut-être de l’adoration d’un cercle servile, pouvait écrire et imprimer ses textes ». Comme les autres, elle se moque du ridicule qu’il y a à écrire un livre. Mais si elle a intériorisé les interdits de l’époque, cette obscure volonté d’écrire prendra d’autres voies, plus inoffensives, qui ne risqueront pas la mettre au ban de la société. Elle écrira des lettres. Cette activité convient bien à l’univers domestique des femmes, car une lettre peut être écrite au coin d’une table et interrompue à tout moment. Elle a laissé de sa vie, grâce à elles, un témoignage « à la fois savant et intime ». Mais les lettres à son amant cessèrent lorsqu’elle se maria et elle se consacra désormais à servir la carrière diplomatique de son mari.

Il en va autrement de Mary Wollstonecraft (1759-1797), en laquelle brûlent le feu et l’ardeur de la révolte. Pour elle rien d’autre n’a de sens que d’être indépendant : « Je ne me suis encore jamais résolue à faire quelque chose d’important sans y adhérer entièrement. » peut-elle affirmer. Le déclenchement de la Révolution française fait écho à ses préoccupations et exprime certaines de ses convictions et de ses théories les plus profondes. Elle écrit alors « Réponse à Burke » et la « Défense des droits de la femme » qui restera son livre le plus célèbre. Elle fut témoin de la misère et de l’injustice et résolut de gagner sa vie par sa plume. Écrire pour elle n’était pas ridicule, c’était l’arme même de son combat. Trahie par le père de son enfant, Imlay, elle tente de se suicider. Puis elle rencontre un homme extraordinaire pour l’époque, qui pense que les femmes n’ont pas à vivre en inférieures. Ils vécurent une relation amoureuse intense et riche. Mais Mary mourut en donnant naissance à celle qui plus tard écrira Frankestein et comme l’écrit Virginia Woolf, Mary, cette femme extraordinaire, et si attachante, n’est pas morte, elle nous touche encore car « elle est vivante et active, elle multiplie arguments et expériences, elle nous fait entendre sa voix et percevoir son influence, aujourd’hui encore, parmi les vivants. »

Bien différente est sa contemporaine Dorothy Wordsworth (1771-1855), dont aucun des écrits n’est, à ma connaissance, traduit en français. Elle écrivit des lettres, un journal, des poèmes, et des « short stories » sans aucune ambition d’être un auteur. Elle vécut toute sa vie avec son frère, même lorsqu’il se maria. Elle était très éloignée des préoccupations sociales et politiques d’une Mary Wollstonecraft. Pour elle nous ne « pouvons pas ré-former, nous ne devons pas nous rebeller, nous ne pouvons qu’accepter et essayer de comprendre le message de la nature. » Aucune révolte chez elle, plutôt l’acceptation et la compréhension de ce qui est. Non soumise à la nécessité, elle ne fut pas confrontée à la violence sociale qu’exerce la misère sur les individus. Elle célèbre tout ce qu’elle voit, le décrit minutieusement, en cherchant à être au plus près de la vérité. Elle écrit.

Geraldine Jewsbury (1812-1880) fut une figure importante de la vie littéraire londonienne de l’époque victorienne. Dans ses romans , elle remit en question la vision idéalisée de l’épouse et de la mère et tenta de promouvoir le rôle spirituel du travail dans la vie des femmes. Ses personnages féminins sont souvent plus forts que les personnages masculins. Virginia Woolf, tente de saisir ce qui se joue dans son amitié tourmentée et passionnée avec Jane Carlyle. Ce qui l’a conduit à l’écriture, est peut-être la même chose qui l’a conduite à aimer Jane d’un amour platonique mais violent et tire sa source d’ « une sombre figure masculine […] une créature infidèle mais fascinante, qui lui avait appris que la vie est perfide, que la vie est dure, que la vie est l’enfer matériel pour une femme. »

Madame de Sévigné (1626- 1696) notre célèbre épistolière, est vue à travers son amour passionné et quelque peu morbide pour sa fille mais surtout dans son art de l’évocation et on entend « çà et là le son de sa voix qui parle à nos oreilles, suivant son rythme qui augmente et retombe en nous, nous prenons conscience, au détour d’une phrase évoquant le printemps, un voisin de campagne ou quelque autre chose qui apparaît en un éclair, que nous sommes, bien entendu, les interlocuteurs de l’un des plus grands maîtres de la parole. »

Elles tentèrent toutes à leur manière l’aventure de la page blanche et leurs mots résonnent encore aujourd’hui pour qui veut bien les entendre. Elles furent courageuses et audacieuses car écrire était vaincre le plus terrible des tabous qui interdisait aux femmes d’exister par leur esprit. Un livre en miroir où se jouent les correspondances.

Frances dite Fanny Burney (1752-1840)

Femmes de lettres anglaise née en 1752, morte à Londres en 1840. Son père était musicien et fréquentait, avec sa fille, le salon de Samuel Jonnson.

Femmes de lettres anglaise née en 1752, morte à Londres en 1840. Son père était musicien et fréquentait, avec sa fille, le salon de Samuel Jonnson.

Ses deux premiers romans Evelina ou The History of a Young Lady’sEntrance into the World (1778) et Cecilia ou Memoirs of an Heiress (1782) la rendirent célèbre. Elle fut ensuite attachée à la garde-robe de la reine Charlotte, charge qu’elle quitta en 1791.

C’est avec elle que s’annonce le renouveau du roman anglais – Defoë, Richardson comme Smollett n’ayant pas été remplacés. Choderlos de Laclos la tenait en grande estime et ne tarissait pas d’éloges. « Ses romans pleins de finesse, d’humour, de sens de l’observation n’ont rien à envier à ceux de G. Eliot, M. Shelley ou J. Austen. »Elle est également l’auteur d’un journal qui compte parmi les sommets du genre en Angleterre (1768-1818).1

En 1793, à quarante-deux ans, elle épousa un émigré français, le général Alexandre D’Arblay. Leur fils unique, Alexander, naît en 1794.

Elle publia Camilla ou A Picture of Youth en 1796, avant d’aller s’installer en France avec son mari, le général d’Arblay, ancien émigré qui avait été aide de camp de La Fayette (1802). Elle y resta dix ans .

En 1814, elle écrivit et publia The wanderer or Female Difficulties.

On a souvent rapproché son art de celui de Richardson et de Fielding mais ses descriptions minutieuses de la vie domestique, la finesse avec laquelle elle épingle les vanités et les ridicules sociaux l’apparentent aussi à Jane Austen.

Elle a laissé un Journal et des Lettres publiés ensemble, en sept volumes de 1842 à 1846.

La postérité, pourtant, n’a guère retenue son nom alors que sa cadette, Jane Austen, est reconnue aujourd’hui comme un grand nom de la scène littéraire de l’époque.

Fanny Burney fut toute sa vie en butte à ses propres contradictions : elle voulut la notoriété mais craignit le scandale qui broyait les femmes rebelles n’ayant pas respecté le code de bienséance et de pudeur féminine de l’époque. La femme auteur est dangereusement exposée aux cabales et aux sarcasmes. La réputation d’une femme, si chère à un certain code post-puritain, ne doit pas souffrir de la moindre tache. Or, si à l’époque, la lectrice de romans est considérée comme une femme légère, aux mœurs dépravées, la romancière encourt le risque d’être traitée de bas-bleu ( femmes dont Fanny Burney se moque abondamment).

Elle ira jusqu’à fuir Mme de Staël dont elle finira par connaître les amours adultères et qui voyait pourtant en elle « la première femme d’Angleterre ».

Fanny, Jane, Mary,Virginia et les autres….

« La littérature est ma profession (…)La voie me fut frayée, voilà bien des années par Fanny Burney, par Jane Austen, par Harriet Martineau, par George Eliot… Beaucoup de femmes célèbres, et d’autres, plus nombreuses, inconnues et oubliées, m’ont précédée, aplanissant ma route et réglant mon pas. Ainsi, lorsque je me mis à écrire, il y avait très peu d’obstacles matériels sur mon chemin : l’écriture était une occupation honorable et inoffensive. » Virginia Woolf, Profession pour femmes, 1939

« La littérature est ma profession (…)La voie me fut frayée, voilà bien des années par Fanny Burney, par Jane Austen, par Harriet Martineau, par George Eliot… Beaucoup de femmes célèbres, et d’autres, plus nombreuses, inconnues et oubliées, m’ont précédée, aplanissant ma route et réglant mon pas. Ainsi, lorsque je me mis à écrire, il y avait très peu d’obstacles matériels sur mon chemin : l’écriture était une occupation honorable et inoffensive. » Virginia Woolf, Profession pour femmes, 1939

Ecrire et publier fut pour les femmes une conquête. Fanny Burney (1752 – 1840)fut l’une de celles qui ouvrit la voie aux romancières anglaises. Sa cadette de 23 ans, Jane Austen lui rend hommage dans les premières pages de Northanger Abbey.

Une jeune fille à qui l’on demande ce qu’elle lit, répond : « Oh, ce n’est qu’un roman, ( …), Ce n’est que Cecilia, ou Camilla ou Belinda : c’est seulement une œuvre dans laquelle les plus belles facultés de l’esprit sont prodiguées et qui offre au monde, dans un langage de choix, la plus complète science de la nature humaine, la plus heureuse image de ses variétés, les plus vives affections d’esprit et d’humour. »

Les commentateurs soulignent que le premier roman de Fanny Burney « Evelina » a largement inspiré « Orgueil et préjugés » de Jane Austen (1775- 1806). Inspiré (affinités électives ?) et non copié, car l’œuvre de Jane Austen est singulière et possède la marque de son univers.

Toutes les deux durent contourner les préjugés de leur temps, et la difficulté pour les femmes de concilier bienséance, codes moraux d’une époque, et création. Les thèmes sont imposés par les dictat de l’époque en matière de pudeur féminine. Hors de question d’évoquer ouvertement la sexualité, ou l’indépendance des femmes sans provoquer le scandale. La réputation des femmes doit être vertueuse pour que leur œuvre n’encoure pas l’opprobre.

Mary Wollstonecraft (1759 – 1797) qui fut à la fois maîtresse d’école, femmes de lettres, philosophe et féministe anglaise écrivit un pamphlet contre la société patriarcale de son temps « Défense des droits de la femme ». Elle eut une vie non conventionnelle (dépressive et suicidaire) bien éloignée de celle de Jane Austen et de Fanny Burney(qui connut la gloire de son vivant). Mais autant de talent. A propos de son ouvrage « Lettres écrites de Suède, de Norvège et du Danemark » son futur mari William Godwin écrira « si jamais un livre a été conçu pour rendre un homme amoureux de son auteur, il m’apparait clairement que c’est de celui-ci qu’il s’agit. Elle parle de ses chagrins, d’une manière qui nous emplit de mélancolie, et nous fait fondre de tendresse, tout en révélant un génie qui s’impose à notre totale admiration».

Fanny Burney en fera une caricature dans ses romans et la vilipendera en moraliste soucieuse des conventions : attention jeunes filles à ne pas devenir une Mary Wollstonecraft. Seule George Eliot(1819-1880) rompra l’oubli dans laquelle son œuvre et sa vie tombèrent au XIXe siècle en la citant dans un essai consacré au rôle et aux droits des femmes. Et Viginia Woolf, bien plus tard, évoquera ses expériences de vie (Four figures traduit en français par « Elles » et publié en rivages poches).

Elles furent très différentes les unes des autres mais apportèrent chacune leur pierre à l’édifice fragile et compliqué de la littérature écrite par des femmes.

Mois anglais que le blog « Plaisirs à cultiver » Titine » organise avec Cryssilda et Lou.

Mois anglais que le blog « Plaisirs à cultiver » Titine » organise avec Cryssilda et Lou.

Emilia Pardo-Bazán – Le château d’Ulloa – Viviane hamy, 1990 pour la traduction française.

Première publication en espagnol en 1886. Traduit de l’espagnol par Nelly Clemessy Seul roman traduit en français de cette grande dame des lettres espagnoles, « Le château d’Ulloa » fait connaître au public francophone cette contemporaine et admiratrice de Zola. Emilia Pardo-Bazán (1851-1921) dépeint une société soumise aux soubresauts révolutionnaires, dans laquelle la noblesse, brutale et archaïque, impose un système féodal qui tient sous sa coupe le petit peuple de Galice. Si elle ne rompt pas avec le catholicisme, Emilia Pardo-Bazán n’en dépeint pas moins la vénalité des membres du clergé qui, au lieu de sauver les âmes, ripaillent, boivent et chassent en compagnie du marquis d’Ulloa qui règne sur la région en maître absolu. Si l’homme est déterminé par son hérédité et son environnement, les habitants de la région de Cebre ont la sauvagerie de leurs paysages escarpés, et de leurs forêts profondes et inquiétantes. La mort rôde partout, les hommes chassent la perdrix et le lièvre, battent les femmes qui sont, avec les enfants, les premières victimes de leur brutalité de prédateur. Dans ces régions reculées, le progrès de cette fin de siècle pénètre à grand peine, et les superstitions sont encore vives. Cette société violente sonne le glas d’une noblesse ruinée, décadente, et ignorante. Entre monarchie absolue et constitutionnelle, un monde s’achève… Même si la corruption règne, et que la politique est aux mains des caciques qui extorquent les votes, assassinent et tiennent leurs électeurs grâce au chantage, de nouvelles aspirations à un monde meilleur sont portées par des partisans tenaces. Ce qui signe la fin de ce monde est l’immoralité des puissants et des seigneurs, soumis entièrement à leurs vices et leurs faiblesses et se comportant en véritables despotes. En ce qui concerne l’hérédité, le seigneur d’Ulloa a une santé de fer qui contraste fort avec celle de son nouveau chapelain, dont la faiblesse de tempérament «lymphatico-nerveux, purement féminin, sans ardeurs ni rébellions, enclins à la tendresse, doux et pacifique » semble le condamner irrémédiablement. Il est toutefois consternant de lire sous la plume d’une femme que celle-ci est « l’être qui possède le moins de force dans son état normal mais qui en déploie le plus dans les convulsions nerveuses. « L’auteure partage-t-elle les croyances de son temps ? Ou se moque-t-elle ? Avance-t-elle, elle aussi, masquée ? Mais le dénouement orchestre un retournement prophétique et donne un visage aux nouveaux maîtres. Elle écrivait excessivement bien cette femme ! Il le fallait pour s’imposer dans ce pays et à une époque de patriarcat quasi-absolu. Son roman est brillant et il a traversé plus d’un siècle sans prendre trop de rides. Elle parvient à nous tenir en haleine, orchestre de savants retournements de situations et utilise avec brio tous les ressorts de la narration. A découvrir …

Première publication en espagnol en 1886. Traduit de l’espagnol par Nelly Clemessy Seul roman traduit en français de cette grande dame des lettres espagnoles, « Le château d’Ulloa » fait connaître au public francophone cette contemporaine et admiratrice de Zola. Emilia Pardo-Bazán (1851-1921) dépeint une société soumise aux soubresauts révolutionnaires, dans laquelle la noblesse, brutale et archaïque, impose un système féodal qui tient sous sa coupe le petit peuple de Galice. Si elle ne rompt pas avec le catholicisme, Emilia Pardo-Bazán n’en dépeint pas moins la vénalité des membres du clergé qui, au lieu de sauver les âmes, ripaillent, boivent et chassent en compagnie du marquis d’Ulloa qui règne sur la région en maître absolu. Si l’homme est déterminé par son hérédité et son environnement, les habitants de la région de Cebre ont la sauvagerie de leurs paysages escarpés, et de leurs forêts profondes et inquiétantes. La mort rôde partout, les hommes chassent la perdrix et le lièvre, battent les femmes qui sont, avec les enfants, les premières victimes de leur brutalité de prédateur. Dans ces régions reculées, le progrès de cette fin de siècle pénètre à grand peine, et les superstitions sont encore vives. Cette société violente sonne le glas d’une noblesse ruinée, décadente, et ignorante. Entre monarchie absolue et constitutionnelle, un monde s’achève… Même si la corruption règne, et que la politique est aux mains des caciques qui extorquent les votes, assassinent et tiennent leurs électeurs grâce au chantage, de nouvelles aspirations à un monde meilleur sont portées par des partisans tenaces. Ce qui signe la fin de ce monde est l’immoralité des puissants et des seigneurs, soumis entièrement à leurs vices et leurs faiblesses et se comportant en véritables despotes. En ce qui concerne l’hérédité, le seigneur d’Ulloa a une santé de fer qui contraste fort avec celle de son nouveau chapelain, dont la faiblesse de tempérament «lymphatico-nerveux, purement féminin, sans ardeurs ni rébellions, enclins à la tendresse, doux et pacifique » semble le condamner irrémédiablement. Il est toutefois consternant de lire sous la plume d’une femme que celle-ci est « l’être qui possède le moins de force dans son état normal mais qui en déploie le plus dans les convulsions nerveuses. « L’auteure partage-t-elle les croyances de son temps ? Ou se moque-t-elle ? Avance-t-elle, elle aussi, masquée ? Mais le dénouement orchestre un retournement prophétique et donne un visage aux nouveaux maîtres. Elle écrivait excessivement bien cette femme ! Il le fallait pour s’imposer dans ce pays et à une époque de patriarcat quasi-absolu. Son roman est brillant et il a traversé plus d’un siècle sans prendre trop de rides. Elle parvient à nous tenir en haleine, orchestre de savants retournements de situations et utilise avec brio tous les ressorts de la narration. A découvrir …

Sibilla Aleramo – Une femme première édition 1906 et 2002 pour la traduction française aux Editions du Rocher dans la collection Anatolia 249 pages

Traduction de Pierre-Paul Plan révisée et amendée par James-Aloïs Parkheimer

En 1906, une jeune italienne de 30 ans publie un premier roman « Une femme » qui agit comme une déflagration dans la société de son temps. Elle est considérée comme une héroïne par les féministes de son temps, puis élevée par celles des années 70 au rang d’icône. Son premier roman, largement basé sur des éléments autobiographiques, fait partie aujourd’hui du patrimoine mondial de la littérature écrite par des femmes. D’ailleurs il fut traduit assez rapidement en France en 1908 aux Editions Calmann-Levy et reçut les éloges enthousiastes d’un critique de l’époque, au Figaro, Anatole France.

Tout au long de sa vie elle voyagea beaucoup et vint notamment à Paris, où elle rencontra Rodin, Anna de Noailles, Valery Larbaud, Charles Péguy, Apollinaire et Colette qui la fêtèrent et qu’elle fascina durablement.

On dit même que Stefan Zweig au retour de Rome où il l’avait vue, s’exclama : « Qui n’a pas vu Sibilla Aleramo en cette première décennie du XXe siècle n’a rien vu. »

Elle était belle et indépendante, vivait librement ses amours mais s’engagea en politique de manière plutôt sporadique (pour à la fin de sa vie adhérer au Parti Communiste).

Sibilla Aleramo de son vraie nom Rina Faccio est née en 1876 à Alexandrie dans le Piémont et passa son enfance à Milan puis dans les Marches. Elle fut éduquée dans une famille bourgeoise, son père, au tempérament plutôt emporté, était directeur d’une entreprise après avoir été professeur, et sa mère femme au foyer, dépressive, fut internée au milieu de sa vie dans un établissement psychiatrique. Elle mourut à Rome en 1960.

Sibilla Alaramo raconte la période de sa vie qui va de son enfance à l’âge adulte. Le récit s’arrête à l’âge de 26 ans alors qu’elle quitte le domicile conjugal. A travers ce récit, elle construit son propre mythe, sélectionne les événements qui agissent en tant que symboles, en expurge d’autres, notamment ses amours avec le poète Felice Guglielmo Damiani (cf préface du traducteur) et construit ainsi le personnage d’une héroïne féministe pure et sans tache dont la vie sentimentale et les appétits sensuels pèsent peu dans les choix existentiels. Dans ce récit, elle n’a que des rapports sexuels forcés ou obligés et doit subir la violence de son mari qu’elle a épousé alors qu’elle n’avait que quinze ans.

Tout cela est bien réel, effectivement, elle a subi le viol et sa vie conjugale fut pour elle un calvaire. En proie au désespoir, parce que toute issue lui semblait condamnée, elle tente même de se suicider.

Quels sont les droits pour les femmes italiennes à l’époque ? On peut dire qu’il n’y en a pas encore : elles sont soumises à l’autorité de leur mari, éternellement mineures puisqu’elles n’ont aucun droit légal sur les enfants – le père étant seul chef de famille- ne peuvent disposer librement de leur capital, revenus ou héritage. (cf Alison Carton-Vincent : Sibilla Aleramo, une héroïne du féminisme italien, revue Clio)

Il semble donc pour les commentateurs qu’il n’y ait pas de pure adéquation entre la vie de Sibilla et les faits mentionnés dans son roman. C’est la fiction qu’il faut interroger et l’intention, ou la question qui sous-tendent cette narration. Que veut montrer l’auteure ?

Que les femmes sont dépossédées de leur vie, soumise à la violence des hommes et enfermées dans un stricte rôle d’épouse et de mère. Elles ne peuvent choisir de métier qui les intéressent vraiment car beaucoup de carrières leur sont encore interdites. Leur vie étriquée conduit les bourgeoises à la neurasthénie, à la mélancolie, parfois à la folie. Elles ne peuvent pas quitter des époux avec lesquels elles ne sont pas heureuses sous peine de se retrouver sans revenus ou d’abandonner leurs enfants. La liberté se paye chèrement. Si Sibilla adore son père qui l’éduque de manière assez libre pour l’époque, elle ressent peu d’amour pour sa mère dont la timidité et la mélancolie lui répugnent. C’est en vivant à son tour le destin des femmes mal mariées qu’elle sera en mesure de mieux la comprendre . Si son destin devient un exemple pour les autres femmes et si ce roman a un tel retentissement, c’est qu’il est le récit d’une lutte pour l’émancipation. Tout d’abord par l’écriture, le journalisme, les revendications pour les droits des femmes, la critique de la misère sociale et de la condition des ouvriers, et l’expression de sa propre individualité et de sa liberté, quitte pour cela à laisser son enfant. Elle sait que son mari se sert de leur fils qu’il prend en otage pour mieux la retenir. Ce lien est un joug qu’ elle doit le rompre. D’une certaine manière, il faut trancher dans le vif, pour renverser la tradition qui assignent à la femme des rôles étroits dans lesquels leur individualité ne peut s’exprimer totalement. Cela ne peut se faire sans douleur.

Franca Rame et Dario Fo, des compatriotes de Sibilla, qui participèrent à la seconde vague du féminisme en Italie font dire à Médée dans Récits de femmes et autres histoires : « Nos enfants sont comme le joug de bois dur pour la vache : vous autres hommes, vous nous les mettez au cou pour mieux nous assujettir, dociles, afin de nous traire et de nous monter. »

J’ai dévoré ce roman qui est pour moi un bijou de l’histoire littéraire. J’étais très émue d’entendre la voix de cette femme par delà le temps, de me dire que c’était grâce à des femmes comme elle que je pouvais décider aujourd’hui librement de ma vie.

Vitry, banlieue tentaculaire, immense, vidée de tout ce qui fait une ville, réservoir plutôt avec, çà et là, des îlots secrets où l’on survit. C’est là que Marguerite Duras a tourné son film Les Enfants : « Pendant quelques années, le film est resté pour moi la seule narration possible de l’histoire. Mais souvent je pensais à ces gens, ces personnes que j’avais abandonnées. Et un jour j’ai écrit sur eux à partir des lieux du tournage de Vitry ». C’est une famille d’immigrés, le père vient d’Italie, la mère, du Caucase peut-être, les enfants sont tous nés à Vitry. Les parents les regardent vivre, dans l’effroi et l’amour. Il y a Ernesto qui ne veut plus aller à l’école « parce qu’on y apprend des choses que je ne sais pas », Jeanne, sa sœur follement aimée, les brothers et les sisters. Autour d’eux, la société et tout ce qui la fait tenir : Dieu, l’éducation, la famille, la culture… autant de principes et de certitudes que cet enfant et sa famille mettent en pièces avec gaieté, dans la violence.