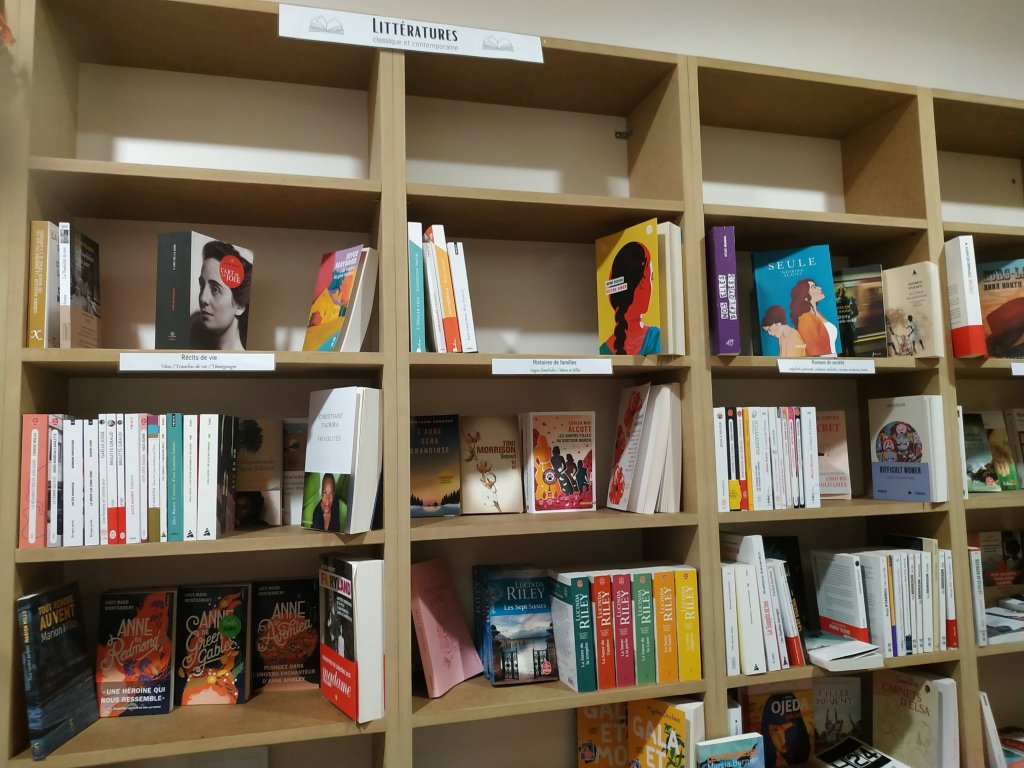

Jasmin Darznik – L’oiseau captif / La vie et l’œuvre de Forough Farrokhzad, poétesse iranienne (1935-1967)

Bragelonne 2019, pour la traduction française, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Florence Moreau

L’œuvre de cette poétesse persane nous parvient par les multiples détours de la traduction : du persan à l’anglais et de l’anglais au français. J’écris poétesse mais l’autrice voulait être poète, à l’égal des grands poètes de son pays, être traitée de poétesse signifiait être cantonnée à un registre mineur et dévalorisé.

Cette biographie romancée néglige les aspects les moins documentés pour favoriser une forme d’empathie littéraire.

La vie de Forough Farrokhzad se déroule entre le règne de Reza Shah Pahlavi (Etat impérial d’Iran) , et les premiers soubresauts de la révolution qui conduiront à la création de la république islamique d’Iran.

Un certain nombre de réformes vont être conduites à cette époque et notamment l’interdiction du port du voile pour les femmes et l’obligation pour les hommes de porter un habit à l’occidentale. Une période passionnante s’ouvre enfin pour les femmes qui excèderait les limites de cet article.

C’est dans ce contexte que Forough Farrokhzad va écrire. Un grand désir de liberté s’empare de la jeune génération sous l’influence, peut-être, de ces nouveaux modes de vie inspirés du monde occidental, et des combats féministes qui l’agitent.

La poétesse écrit des poèmes dès l’âge de 14 ans, elle lit le premier devant son père, et n’arrêtera plus d’écrire jusqu’à sa rencontre avec Ebrahim Golestãn, où sa carrière littéraire se doublera d’une carrière cinématographique.

L’intérêt de ce récit tient dans le fait que les processus d’écriture sont replacés dans le contexte historique et littéraire de l’époque car Forough Farrokhzad a fait partie d’un ensemble de poètes qui a transformé les règles d’écriture, sous l’égide de Nima Youshidj qui « rompt les règles de la métrique traditionnelle »[1] pour ouvrir la voie à un lyrisme personnel inspiré des romantiques et une rupture avec les stéréotypes, pour s’ancrer dans la vie, les émotions, et la personnalité de celui ou celle qui écrit. La poésie de la poétesse ne cessera d’évoluer tout au long de sa courte vie vers plus de simplicité, de profondeur. Elle sera vilipendée par une certaine presse populaire qui lui reprochera sa liberté de mœurs, et après son divorce perdra la garde de son fils. Elle sera victime d’une société tiraillée en tradition et modernité.

De nombreux extraits de ses poèmes émaillent le récit dont celui-ci qui fait partie des premiers qu’elle a publiés et que j’aime particulièrement.

J’ai commis un péché, comble de délice,

Dans une étreinte qui fut forte et comme enflammée

J’ai péché dans des bras qui furent brûlants, vengeurs, d’acier.

Dans cette retraite sombre et sans voix

J’ai vu son œil plein de secrets

Dans ma poitrine, mon cœur frémitaux prières de son regard avide.

Dans cette retraite sombre et sans voix

Dévastée à ses côtés, je m’asseyais

Ses lèvres ont déversé sur mes lèvres la tentation

Me délivrant de la tristesse d’un cœur fou.

Dans son oreille je racontai l’histoire d’aimer

Je te veux, ô ma substance, je te veux, ô mon étreinte, qui

Me ranime.

Je te veux mon amour fou.

De désir sa prunelle alors s’est embrasée

Le rouge du vin a dansé dans la coupe

Mon corps au creux de ses doux draps

Contre son corps ivre a tremblé.

J’ai commis un péché, comble de délice,

Contre une idole qui fut fémissante

Insensée, ô mon Dieu, que sais-je,

Qu’ai-je fait dans cette retraite sombre et sans voix.

Il ne vous reste plus qu’à pousser la porte d’une bonne librairie…

[1] Avant-propos de Sara Saïdi B in Au seuil d’une saison froide, recueil de poèmes traduit du persan Sara Saïdi B

Credit photo : wikipedia – Domaine public