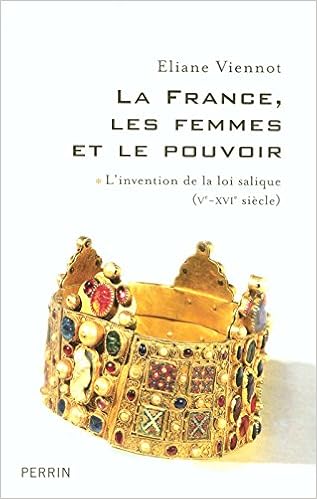

Eliane Viennot est une chercheuse magnifique et engagée. Grâce à elle et quelques autres de ses contemporain-e-s, de très beaux textes nous parviennent, entre autres, par l’entremise d’une collection que j’ai découverte récemment, « La cité des dames », aux Publications de l’Université de Saint-Etienne.

Je me suis procuré les anthologies sur le théâtre, que je chroniquerai bientôt – enfin dans l’année, ce sont les mésaventures des doubles vies, on peut pas toujours être bouchère et blogueuse à la fois ! (Je plaisante, seulement pour la bouchère)

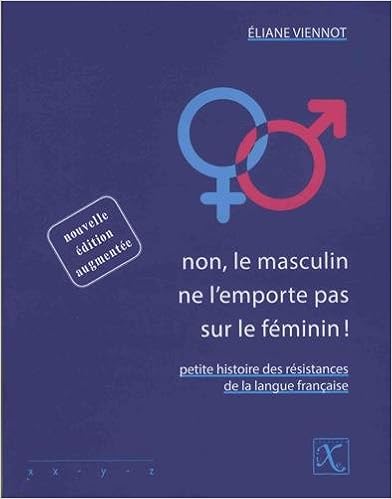

Éliane Viennot est une linguiste et historienne de la littérature française. Elle est professeuse émérite de littérature française de la Renaissance à l’université Jean-Monnet-Saint-Étienne.

Elle présente elle-même cette collection sur son site : « La collection, qui porte symboliquement le nom du premier manifeste féministe connu (Christine de Pizan, 1404) propose des écrits des femmes de l’Ancien Régime en livres de poche. Elle vise à faciliter l’accès aux grands textes ou à des types d’écrits peu connus mais importants du point de vue de l’histoire littéraire, de l’histoire des idées, de l’histoire tout court. Les textes sont édités par les meilleur/es spécialistes des femmes concernées. Ils sont complets dans la mesure du possible, en extraits si trop volumineux, regroupés en anthologie si nécessaire. Ils sont reproduits en orthographe et ponctuation modernisées. Les volumes sont dotés d’un appareil critique léger. »

Mémoires et discours de Marguerite de Valois (1574-1614), éd. Éliane Viennot, 2004, 228 p

Les Angoisses douloureuses qui procèdent d’amour (1543) d’Hélisenne de Crenne, éd. Jean-Philippe Beaulieu, 2005, 380 p.,

L’Histoire des favorites de Mme de La Roche Guilhen (1697), éd. Els Höhner, 2005, 412 p.,

Les Enseignements d’Anne de France à sa fille (1505), suivis de l’Histoire du siège de Brest, éd. Tatiana Clavier & Éliane Viennot, 2006, 148 p.,

Théâtre de femmes de l’Ancien Régime, vol. 1, XVIe siècle, éd. Aurore Evain, Perry Gethner, Henriette Goldwyn, 2006, 568 p., 10€ – Anthologie reprise par les éditions Classiques Garnier.

Théâtre de femmes de l’Ancien Régime, vol. 2, XVIIe siècle, éd. Aurore Evain, Perry Gethner, Henriette Goldwyn, 2008, 623 p., 15€ – Anthologie reprise par les éditions Classiques Garnier.

Les Épîtres familières et invectives ; le Songe de Madame Hélisenne d’Hélisenne de Crenne (1543), éd. Jean-Philippe Beaulieu, 2008, 187 p.

Théâtre de femmes de l’Ancien Régime, vol. 3, XVIIe-XVIIIe siècles, sous la dir. d’Aurore Evain, Perry Gethner, Henriette Goldwyn, 2011, 610 p., 17€ – Anthologie reprise par les éditions Classiques Garnier.

A paraître

Traités sur l’excellence des femmes et autres éloges de la Renaissance, Anthologie, éd. Renée-Claude Breitenstein.

Quelques-unes de ses publications :

Les Actes du Colloque international au Château de Nérac, les 21-23 octobre 2015, Marguerite de Valois, 1615-2015 (voir programme), sont en cours de publication. Ils paraitront aux PUR sous le titre : Autrice, mécène, inspiratrice: de Marguerite de Valois à la Reine Margot

Une exposition virtuelle, consacrée aux

représentations télévisuelles de la reine Margot

par Julien Centrès, lien vers l’exposition

lien vers la chaine youtube de l’Ina